Dienstag, 17. Dezember 2013

Mittwoch, 27. November 2013

Evangelii Gaudium - Ermutigung und Ermahnung für Pfarrgemeinden

Ich habe das neue Apostolische Schreiben Evangelii Gaudium von Papst Franziskus noch nicht gelesen. Die mehr als deutliche Kapitalismuskritik des Papstes ("Diese Wirtschaft tötet.") brachte dem Text sogar eine lobende Erwähnung bei den erzlinken Nachdenkseiten ein.

Bei catholicity and covenant wurde ich auf eine Textpassage aufmerksam, die wenig mediale Beachtung gefunden hat, die mich aber besonders freut. In einer Zeit, in der die klassische Pfarrgemeinde oft als eine überholte kirchliche Sozialform hingestellt wird, betont der Papst die herausragende Bedeutung der Pfarrgemeinde für Gegenwart und Zukunft der Kirche - aber nicht ohne einen Aufruf zu notwendiger Erneuerung.

Bei catholicity and covenant wurde ich auf eine Textpassage aufmerksam, die wenig mediale Beachtung gefunden hat, die mich aber besonders freut. In einer Zeit, in der die klassische Pfarrgemeinde oft als eine überholte kirchliche Sozialform hingestellt wird, betont der Papst die herausragende Bedeutung der Pfarrgemeinde für Gegenwart und Zukunft der Kirche - aber nicht ohne einen Aufruf zu notwendiger Erneuerung.

28. Die Pfarrei ist keine hinfällige Struktur; gerade weil sie eine große Formbarkeit besitzt, kann sie ganz verschiedene Formen annehmen, die die innere Beweglichkeit und die missionarische Kreativität des Pfarrers und der Gemeinde erfordern. Obwohl sie sicherlich nicht die einzige evangelisierende Einrichtung ist, wird sie, wenn sie fähig ist, sich ständig zu erneuern und anzupassen, weiterhin » die Kirche [sein], die inmitten der Häuser ihrer Söhne und Töchter lebt «.Das setzt voraus, dass sie wirklich in Kontakt mit den Familien und dem Leben des Volkes steht und nicht eine weitschweifige, von den Leuten getrennte Struktur oder eine Gruppe von Auserwählten wird, die sich selbst betrachten. Die Pfarrei ist eine kirchliche Präsenz im Territorium, ein Bereich des Hörens des Wortes Gottes, des Wachstums des christlichen Lebens, des Dialogs, der Verkündigung, der großherzigen Nächstenliebe, der Anbetung und der liturgischen Feier. Durch all ihre Aktivitäten ermutigt und formt die Pfarrei ihre Mitglieder, damit sie aktiv Handelnde in der Evangelisierung sind.Sie ist eine Gemeinde der Gemeinschaft, ein Heiligtum, wo die Durstigen zum Trinken kommen, um ihren Weg fortzusetzen, und ein Zentrum ständiger missionarischer Aussendung. Wir müssen jedoch zugeben, dass der Aufruf zur Überprüfung und zur Erneuerung der Pfarreien noch nicht genügend gefruchtet hat, damit sie noch näher bei den Menschen sind, Bereiche lebendiger Gemeinschaft und Teilnahme bilden und sich völlig auf die Mission ausrichten.

29. Die anderen kirchlichen Einrichtungen, Basisgemeinden und kleinen Gemeinschaften, Bewegungen und andere Formen von Vereinigungen sind ein Reichtum der Kirche, den der Geist erweckt, um alle Umfelder und Bereiche zu evangelisieren. Oftmals bringen sie einen neuen Evangelisierungs-Eifer und eine Fähigkeit zum Dialog mit der Welt ein, die zur Erneuerung der Kirche beitragen. Aber es ist sehr nützlich, dass sie nicht den Kontakt mit dieser so wertvollen Wirklichkeit der örtlichen Pfarrei verlieren und dass sie sich gerne in die organische Seelsorge der Teilkirche einfügen. Diese Integration wird vermeiden, dass sie nur mit einem Teil des Evangeliums und der Kirche verbleiben oder zu Nomaden ohne Verwurzelung werden.

Dienstag, 12. November 2013

Eugene Peterson: The Pastor (2)

Als eine große Entdeckung des Zweiten Vatikanischen Konzils, insbesondere der Pastoralkonstitution "Gaudium et spes", gilt die Tatsache, dass der christliche Glaube zu konkreten Zeiten an konkreten Orten gelebt wird. Diese Konkretheit des Glaubens betont auch Eugene Peterson nachdrücklich.

Der Glaube wird an konkreten Orten lebendig. Das beginnt mit den Schauplätzen des biblischen Geschehens. Peterson schreibt, wie ein nüchternes Buch über die Geographie des heiligen Landes zur prägenden Lektüre seiner Studienjahre wird. Beth-El und Jerusalem, Ägypten und Babylon, Nazareth und Kafarnaum - Peterson begreift darin, dass das keine Ideen sind, sondern Orte auf unserem Planeten, an denen sich die erstaunliche Geschichte zwischen Gott und Mensch ereignet. Er erzählt vom Sommerhaus seiner Eltern in Montana, das für ihn von der Kindheit bis ins Alter Rückzugsort wird, Ort der Einkehr, der Reflexion, des Gebets - "heiliger Boden". Er erzählt von dem Vorort in Maryland, in dem er jahrzehntelang Pastor war. Ein gänzlich unspektakulärer Ort, aber der Ort, an dem es für ihn galt, der Geschichte zwischen Gott und den Menschen heute nachzuspüren. Er berichtet, wie er beim Lesen Wendell Berrys gelernt hat, was für einen traditionellen Landwirt der Boden bedeutet, wie wichtig es ist, seine Beschaffenheit zu kennen, mit wie viel Sorgfalt und Geduld er bearbeitet werden muss, damit er Ertrag bringen kann. Und Peterson schreibt, wie er immer mehr die Parallelen seiner Arbeit als Seelsorger mit der des Farmers gesehen hat.

Der Glaube wird an konkreten Orten lebendig. Das beginnt mit den Schauplätzen des biblischen Geschehens. Peterson schreibt, wie ein nüchternes Buch über die Geographie des heiligen Landes zur prägenden Lektüre seiner Studienjahre wird. Beth-El und Jerusalem, Ägypten und Babylon, Nazareth und Kafarnaum - Peterson begreift darin, dass das keine Ideen sind, sondern Orte auf unserem Planeten, an denen sich die erstaunliche Geschichte zwischen Gott und Mensch ereignet. Er erzählt vom Sommerhaus seiner Eltern in Montana, das für ihn von der Kindheit bis ins Alter Rückzugsort wird, Ort der Einkehr, der Reflexion, des Gebets - "heiliger Boden". Er erzählt von dem Vorort in Maryland, in dem er jahrzehntelang Pastor war. Ein gänzlich unspektakulärer Ort, aber der Ort, an dem es für ihn galt, der Geschichte zwischen Gott und den Menschen heute nachzuspüren. Er berichtet, wie er beim Lesen Wendell Berrys gelernt hat, was für einen traditionellen Landwirt der Boden bedeutet, wie wichtig es ist, seine Beschaffenheit zu kennen, mit wie viel Sorgfalt und Geduld er bearbeitet werden muss, damit er Ertrag bringen kann. Und Peterson schreibt, wie er immer mehr die Parallelen seiner Arbeit als Seelsorger mit der des Farmers gesehen hat.

Neben dem konkreten Ort muss der Seelsorger seine Wahrnehmung auch für die konkrete Zeit schärfen, für den kairos. Jetzt, an diesem Tag, in diesem Augenblick kann die überzeitliche Wirklichkeit Gottes eintreten in unsere Zeit.

"Ich bin Seelsorger. Meine Arbeit hat mit Gott und mit Seelen zu tun - gewaltige Geheimnisse, die niemand jemals gesehen hat. Aber ich übe diese Arbeit unter Bedingungen aus - Ort und Zeit -, die ich sehe und ermesse, wo auch immer ich mich befinde, zu welcher Zeit auch immer. Diese Bedingungen kann man nicht umgehen. Ich will aufmerksam sein auf diese Bedingungen. Ich will auf diese Bedingungen genauso aufmerksam sein wie auf die heiligen Geheimnisse."

Der Glaube wird an konkreten Orten lebendig. Das beginnt mit den Schauplätzen des biblischen Geschehens. Peterson schreibt, wie ein nüchternes Buch über die Geographie des heiligen Landes zur prägenden Lektüre seiner Studienjahre wird. Beth-El und Jerusalem, Ägypten und Babylon, Nazareth und Kafarnaum - Peterson begreift darin, dass das keine Ideen sind, sondern Orte auf unserem Planeten, an denen sich die erstaunliche Geschichte zwischen Gott und Mensch ereignet. Er erzählt vom Sommerhaus seiner Eltern in Montana, das für ihn von der Kindheit bis ins Alter Rückzugsort wird, Ort der Einkehr, der Reflexion, des Gebets - "heiliger Boden". Er erzählt von dem Vorort in Maryland, in dem er jahrzehntelang Pastor war. Ein gänzlich unspektakulärer Ort, aber der Ort, an dem es für ihn galt, der Geschichte zwischen Gott und den Menschen heute nachzuspüren. Er berichtet, wie er beim Lesen Wendell Berrys gelernt hat, was für einen traditionellen Landwirt der Boden bedeutet, wie wichtig es ist, seine Beschaffenheit zu kennen, mit wie viel Sorgfalt und Geduld er bearbeitet werden muss, damit er Ertrag bringen kann. Und Peterson schreibt, wie er immer mehr die Parallelen seiner Arbeit als Seelsorger mit der des Farmers gesehen hat.

Der Glaube wird an konkreten Orten lebendig. Das beginnt mit den Schauplätzen des biblischen Geschehens. Peterson schreibt, wie ein nüchternes Buch über die Geographie des heiligen Landes zur prägenden Lektüre seiner Studienjahre wird. Beth-El und Jerusalem, Ägypten und Babylon, Nazareth und Kafarnaum - Peterson begreift darin, dass das keine Ideen sind, sondern Orte auf unserem Planeten, an denen sich die erstaunliche Geschichte zwischen Gott und Mensch ereignet. Er erzählt vom Sommerhaus seiner Eltern in Montana, das für ihn von der Kindheit bis ins Alter Rückzugsort wird, Ort der Einkehr, der Reflexion, des Gebets - "heiliger Boden". Er erzählt von dem Vorort in Maryland, in dem er jahrzehntelang Pastor war. Ein gänzlich unspektakulärer Ort, aber der Ort, an dem es für ihn galt, der Geschichte zwischen Gott und den Menschen heute nachzuspüren. Er berichtet, wie er beim Lesen Wendell Berrys gelernt hat, was für einen traditionellen Landwirt der Boden bedeutet, wie wichtig es ist, seine Beschaffenheit zu kennen, mit wie viel Sorgfalt und Geduld er bearbeitet werden muss, damit er Ertrag bringen kann. Und Peterson schreibt, wie er immer mehr die Parallelen seiner Arbeit als Seelsorger mit der des Farmers gesehen hat.Neben dem konkreten Ort muss der Seelsorger seine Wahrnehmung auch für die konkrete Zeit schärfen, für den kairos. Jetzt, an diesem Tag, in diesem Augenblick kann die überzeitliche Wirklichkeit Gottes eintreten in unsere Zeit.

"Die Erlösung tritt jetzt im Moment im Schoß der Schöpfung, genau jetzt. Sei aufmerksam. Sei bereit: "Die Zeit ist erfüllt..." Kehr um. Glaube."Die Schöpfung heute abend und morgen früh, in Maryland oder im Schwarzwald, in Jerusalem oder Stuttgart, kann Schauplatz für das rettende Handeln Gottes werden. Aufgabe des Seelsorgers ist es, dieses Handeln wahrzunehmen und anderen zu helfen, es auch wahrzunehmen.

Montag, 11. November 2013

Gottesentzug

"Manchmal entzieht sich uns Gott, damit wir Fragende bleiben. Das macht uns als Menschen aus. Es bedeutet, dass ich im Angesicht einer Verheißung lebe."

(aus: Martin Schleske, Der Klang. Vom unerhörten Sinn des Lebens.)

(aus: Martin Schleske, Der Klang. Vom unerhörten Sinn des Lebens.)

Gute und nützliche Bücher für die Pastoral

Es war ein lebhafter Kontrast zu den Gedanken von Eugene Peterson, was ich in James N. Reinhardts Buch "22 Steps to a Great Catholic Parish" gefunden habe. Reinhardt legt einen aus dem amerikanisch-katholischen Kontext kommenden How-to-Guide für die Arbeit in Kirchengemeinden vor. Als frisch mit der Gemeindeleitung beauftragter Seelsorger war ich neugierig auf dieses Buch, als ich im Internet zufällig darauf stieß. Mein ambivalentes Fazit nach dem Lesen: Das Buch ist nicht gut, aber nützlich.

Es war ein lebhafter Kontrast zu den Gedanken von Eugene Peterson, was ich in James N. Reinhardts Buch "22 Steps to a Great Catholic Parish" gefunden habe. Reinhardt legt einen aus dem amerikanisch-katholischen Kontext kommenden How-to-Guide für die Arbeit in Kirchengemeinden vor. Als frisch mit der Gemeindeleitung beauftragter Seelsorger war ich neugierig auf dieses Buch, als ich im Internet zufällig darauf stieß. Mein ambivalentes Fazit nach dem Lesen: Das Buch ist nicht gut, aber nützlich.Es ist nicht gut, weil es aus genau derjenigen fragwürdigen spirituellen und pastoralen Grundhaltung heraus verfasst ist, gegen die sich Peterson in seinen Veröffentlichungen wendet. Es geht bei Reinhardts 22 Steps andauernd darum, was wir alles "machen" müssen, damit unsere Gemeinde "great" wird. Das bedeutet nicht, dass in diesem Buch Gebet, Glaubensgespräche und Umgang mit der Schrift keine Rolle spielen würden. Aber die Grundhaltung ist - theologisch gesprochen - mehr oder weniger offen pelagianisch: Es kommt auf unser Tun an, und das Ziel ist es, Erfolg zu haben, eine großartige, überdurchschnittliche Gemeinde aufzubauen. Müsste aber nicht zumindest auch davon die Rede sein, dass Seelsorge zu einem Großteil der Zeit der ganz unspektakuläre Versuch ist, in einer ganz gewöhnlichen Gemeinde zusammen mit ganz gewöhnlichen Menschen dem Wirken Gottes im ganz gewöhnlichen Leben dieser Menschen auf die Spur zu kommen? Pastoral bedeutet doch oft ganz banal, mit den vorgefundenen Bedingungen einer Gemeinde umzugehen, damit zurechtzukommen, dass sie nur sehr begrenzt "optimierbar" ist - was nicht zuletzt mit dem sich einem realistischen Blick zeigenden Unvollkommenheit meiner selbst als Seelsorger zu tun hat.

Nun ist es aber natürlich auch richtig, dass diese Sicht nicht als spirituell verbrämte Rechtfertigung pastoraler Trägheit herhalten darf. Natürlich sollen wir uns nicht zurücklehnen und mit Verweis auf den Vorrang der Gnade Gottes unsere Arbeit einstellen. Und natürlich gibt es Dinge, die in unseren Kirchengemeinden verbessert werden können, gibt es Hindernisse, die gerade dem Eigentlichen im Weg stehen, und die wir deshalb geduldig und stetig abbauen sollten. Und hier gibt Reinhardts Buch durchaus nützliche Anregungen. Er lenkt den Blick auf die Frage, was wir dafür tun, dass sich Menschen in unseren Gottesdiensten und auch in unseren Büros willkommen fühlen. Er wirbt dafür, dass wir Möglichkeiten zur Vertiefung des Glaubens ins Zentrum unserer Aktivitäten stellen sollten, und dass dann daraus eine Haltung erwächst, in der Menschen gerne und selbstverständlich Geld, Zeit und Talente für die Glaubensgemeinschaft Kirchengemeinde einbringen. Er erinnert daran, dass Hauptamtliche wieder und wieder denen, die sich auf diese Weise einbringen, Zeichen und Worte der Wertschätzung entgegenbringen sollten.

Eine Menge brauchbarer Gedanken für ein Buch, das eigentlich - genau genommen - nicht wirklich gut ist :-)

Samstag, 2. November 2013

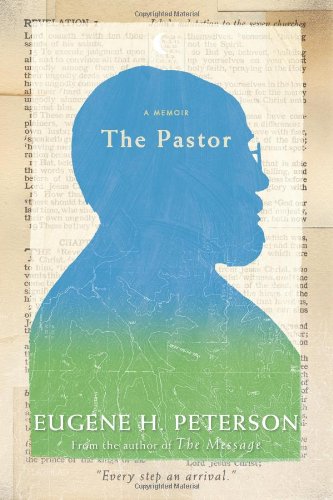

Eugene Peterson: "The Pastor" (1)

Vor einigen Monaten hatte ich angekündigt, über Eugene

Peterson und seine Memoiren „The Pastor“ zu schreiben. Dieses Versprechen will

ich endlich einlösen. Ich finde, dass Petersons Auffassung von dem Beruf, von

der Berufung eines Seelsorgers eine große Inspiration sein kann und besonders

auch ein Korrektiv zu Konzepten, die pastorale Mitarbeiter in die Rolle von „Machern“

und „religiösen Dienstleistern“ rücken – unausgesprochen und manchmal auch

ausgesprochen.

Vor einigen Monaten hatte ich angekündigt, über Eugene

Peterson und seine Memoiren „The Pastor“ zu schreiben. Dieses Versprechen will

ich endlich einlösen. Ich finde, dass Petersons Auffassung von dem Beruf, von

der Berufung eines Seelsorgers eine große Inspiration sein kann und besonders

auch ein Korrektiv zu Konzepten, die pastorale Mitarbeiter in die Rolle von „Machern“

und „religiösen Dienstleistern“ rücken – unausgesprochen und manchmal auch

ausgesprochen.

Was das verbreitete Bild von Seelsorgern [das Wort „pastor“

gebe ich durchgehend so wieder] anbelangt, so ist Peterson sehr pessimistisch.

Vielleicht auch ein Stück zu pessimistisch, aber er hat natürlich die Situation

in den USA im Blick, die ich nicht kompetent genug beurteilen kann.

„Die Berufung des Seelsorgers wurde ersetzt durch die Strategien religiöser Unternehmer mit Geschäftsideen. Es gibt praktisch keine Kontinuität zu Seelsorgern vergangener Zeiten.“

Besonders hier sieht Peterson einen Mangel. Wieder und

wieder, auch in seinen anderen Büchern, empfiehlt er Seelsorgern die Lektüre

von Texten früherer Kollegen. Dem über die Jahrhunderte bewährten Erfahrungsschatz

misst er höhere Bedeutung zu als dem verzweifelten Bemühen um Heutigkeit und

Originalität.

„Wir sind eine Generation, die das Gefühl hat, als müsste sie von Null anfangen, um eine Möglichkeit zu finden, dieses facettenreiche und umfassende Leben Christi darzustellen und zu nähren.“

Dieses Gefühl ist natürlich nicht einfach unberechtigt. Die

religiöse Situation unserer Zeit ist eine andere als die vergangener

Jahrhunderte. Das gilt es realistisch wahrzunehmen. Und möglicherweise stellt

Peterson zu wenig die unausweichliche Notwendigkeit heraus, darauf kreativ zu reagieren. Aber

Peterson nimmt realistisch die Gefahren der gegenwärtigen Konsumgesellschaft

für das Leben der Christen wahr. Er warnt davor, dieses Leben der

Konsummentalität anzupassen durch eine marktkonforme Kirche, die einfach "religiöse

Dienstleistungen" anbietet,

„Die kulturellen Bedingungen, in denen ich mich befinde, machen es erforderlich, zumindest für mich selbst, dass ich meine Berufung vor diesen kulturellen Giften beschütze, die so gefährlich sind für Menschen, die Jesus auf die Weise folgen wollen, auf die er Jesus ist.“

Wie behält Peterson den klaren Blick für das, was in seiner

Berufung wichtig ist?

„Ich wollte, dass mein Leben, sowohl mein persönliches als auch mein berufliches Leben, von Gott und von der Heiligen Schrift und vom Gebet geformt wird.“

Es geht also nicht so sehr darum, was ein Seelsorger tut und

was er nicht tut. Es geht vielmehr darum, wie man seine Prioritäten setzt, wo

der Fokus im beruflichen Selbstverständnis liegt.

„Ich mache mir Gedanken, ob an der Wurzel dieser Mängel die kulturelle Annahme liegt, dass alle Leiter Leute sind, die „Dinge erledigen“ und dafür sorgen, „dass etwas passiert“. Das gilt bestimmt für die vorherrschenden Modelle von Leitung, die aus unserer Kultur in unsere Aufmerksamkeit geraten – Politiker, Geschäftsleute, Werbemacher, Publizisten, Stars und Sportler. Aber auch wenn die Tätigkeit als Seelsorger manche dieser Komponenten enthält, so ist doch das bestimmende Element in unserer 2000 Jahre alten seelsorgerlichen Tradition nicht, „Dinge zu erledigen“. Vielmehr geht es darum, dass eine Person in einer Gemeinschaft lebt, um aufmerksam darauf zu sein und aufmerksam darauf zu machen, „was hier und jetzt geschieht“ zwischen Frauen und Männern, untereinander und mit Gott – das Reich Gottes, das sich zu allererst an konkreten Orten ereignet, das ganz persönlich ist und das mit Beten „ohne Unterlass“ einhergeht.“

Eugene Peterson rückt einem den Kopf gerade für das, was bei

unserer Tätigkeit wirklich zählt. Und das sind in erster Linie keine pastoralen

Konzepte, keine Methoden des Projektmanagements, kein Sich-Abmühen um Originalität

und Innovation. Es ist die wache, aus Gebet und Umgang mit der Schrift kommende

Aufmerksamkeit darauf, wie Gott im Leben der Menschen wirkt, mit denen wir zu

tun haben. Ich habe es auch der Lektüre von Eugene Peterson zu verdanken, dass

ich mich in meinem beruflichen Tun zumindest immer wieder einmal daran

erinnere.

Könnt ihr mit diesen Gedanken etwas anfangen? Teilt ihr

Petersons Problemanalyse?

In den nächsten Wochen werde ich versuchen, noch mehr

Gedanken aus „The Pastor“ vorzustellen und zu kommentieren.

Ende der Blogpause

Als ich diesen Blog begonnen habe, war ich mir unsicher, ob ich die Disziplin haben würde, wirklich regelmäßig zu schreiben. Und jetzt hat es wirklich eine sehr lange Pause gegeben. Das ist auch der Tatsache geschuldet, dass ich im September eine neue Stelle angetreten habe - in Baiersbronn im Nordschwarzwald, in der Kirchengemeinde Maria Königin der Apostel. Ich bin hier als "Pfarrbeauftragter" tätig, als Pastoralreferent mit erweitertem Leitungsauftrag. Diese Funktion sieht das Kirchenrecht als Möglichkeit für den Fall vor, dass in einer Pfarrgemeinde auf Dauer die Pfarrstelle nicht mehr besetzt wird.

Als ich diesen Blog begonnen habe, war ich mir unsicher, ob ich die Disziplin haben würde, wirklich regelmäßig zu schreiben. Und jetzt hat es wirklich eine sehr lange Pause gegeben. Das ist auch der Tatsache geschuldet, dass ich im September eine neue Stelle angetreten habe - in Baiersbronn im Nordschwarzwald, in der Kirchengemeinde Maria Königin der Apostel. Ich bin hier als "Pfarrbeauftragter" tätig, als Pastoralreferent mit erweitertem Leitungsauftrag. Diese Funktion sieht das Kirchenrecht als Möglichkeit für den Fall vor, dass in einer Pfarrgemeinde auf Dauer die Pfarrstelle nicht mehr besetzt wird.Meine Familie und ich haben uns hier schon gut eingelebt. Die Umgebung ist traumhaft, die Gemeinde hat uns herzlich aufgenommen, und die Arbeit lässt sich sehr interessant und vielfältig an.

Und jetzt habe ich beschlossen, auch das Bloggen wieder aufzunehmen. Insbesondere eine Kollegin hat mich diese Woche charmant dazu gedrängt. Mein erklärtes Ziel ist es, wenigstens einen Post pro Woche zu schreiben. Mal sehen, ob die Motivation anhält. Der eine oder andere Kommentar zu meinen Texten würde vielleicht helfen...

Donnerstag, 5. September 2013

Vom Lesen und vom Leben

Ben Myers spricht mir auf seinem Blog Faith and Theology wieder einmal aus dem Herzen, indem er eine auch in meinen Augen sinnlose Entgegensetzung hinterfragt: die zwischen Lesen und Leben. Die Vorstellung, Lesen sei etwas, das vom eigentlichen Leben wegführe oder - wohlwollender ausgedrückt - das einen angenehmen kurzzeitigen Ausstieg aus dem Leben ermögliche, kann ich ebensowenig nachvollziehen wie Ben. Die Begegnung mit Büchern ist ein faszinierender Bestandteil des Lebens. Lesen ermöglicht es uns, mit Menschen in Kontakt zu treten, die wir nie von Angesicht zu Angesicht sehen werden, uns von ihren Gedanken bereichern zu lassen, an ihren Geschichten Anteil zu nehmen, manchmal kann man sagen: selbst ein Teil dieser Geschichten zu werden.

Ben Myers geht sogar noch einen Schritt weiter, wenn er anhand einer eigenen Erfahrung die ganz eigene Sinnlichkeit des Lesens beschreibt, die die Wahrnehmungen beim Lesen verschmelzen lässt mit den Wahrnehmungen nach dem Weglegen des Buches.

Ben Myers geht sogar noch einen Schritt weiter, wenn er anhand einer eigenen Erfahrung die ganz eigene Sinnlichkeit des Lesens beschreibt, die die Wahrnehmungen beim Lesen verschmelzen lässt mit den Wahrnehmungen nach dem Weglegen des Buches.

Passend zum Thema gibt's hier noch zwei Bilder von der Stuttgarter Stadtbibliothek - sicher eines der tollsten Gebäude, die in den letzten Jahren für die Welt der Bücher errichtet wurde.About six weeks ago I read the Alexandria Quartet by Lawrence Durrell, a series of novels set in Alexandria in the 1930s. We were away for the holidays. We had rented a little house on an island. I sat on a cane chair reading on the wide verandah while the children played. In the first novel, Justine, I read the following sentence:In a grocer's window I saw a small tin of olives with the name Orvieto on it, and overcome by a sudden longing to be on the right side of the Mediterranean, entered the shop: bought it: had it opened there and then: and sitting down at a marble table in that gruesome light I began to eat Italy, its dark scorched flesh, hand-modelled spring soil, dedicated vines.I loved this sentence, especially the words "I began to eat Italy". I read it over and over. I repeated it to my family and friends. I explained it to my children. I thought about it when I lay down at night and I woke up in the morning thinking about it.And for the past six weeks I have eaten olives every day. Not olives arranged decorously in a clean white bowl: I eat them straight from the jar, plunging my fingers in and eating them and spitting out the pits. I am not satisfied unless lunch and dinner (occasionally breakfast too) have begun in this fashion. I eat the olives because every time I bite into the dark scorched flesh it reminds me of the sentence in the novel by Lawrence Durrell. I eat the olives not just with my body but with my mind also. When my mouth chews the olives, my mind chews too.And of all the olives I have eaten in the past six weeks, none have tasted better than the first ones, the olives I tasted when I read the sentence for the first time, sitting in a cane chair reading Lawrence Durrell in the early evening and eating Italy although I had not yet had anything to eat.

Dienstag, 13. August 2013

"Licht des Glaubens" - Predigt zum 19. Sonntag im Jahreskreis

Es scheint Menschen zu geben, denen

es ganz leicht fällt, an Gott zu glauben. Bei ihnen scheint es, dass der Glaube

zum Leben so selbstverständlich dazugehört wie Essen und Atmen. Ich denke, den

meisten von uns geht es häufig anders. Wir spüren oft, wie schwach unser Glaube

ist, wie sehr von Zweifeln begleitet. Interessant und tröstlich, dass es auch

großen Heiligen nicht anders ging. Vor ein paar Jahren wurden die Tagebücher

der seligen Mutter Teresa von Kalkutta veröffentlicht. Für viele war es kaum

vorstellbar, welch tiefe Zweifel dieser doch eigentlich so glaubensstark

scheinenden Frau darin sichtbar wurden. „Der Platz Gottes in meiner Seele ist

leer. In mir ist kein Gott“, schreibt sie einmal. Und in einem anderen Eintrag

bekennt sie: „Ich habe keinen Glauben.“

Der Zweifel ist für die meisten von

uns Begleiter des Glaubens. Und das ist auch kein Wunder, denn, wie es in der

Lesung aus dem Hebräerbrief hieß, Glauben bedeutet „Überzeugtsein von Dingen,

die man nicht sieht“. Wir sehen Gott nicht vor uns wie einen Baum oder wie

einen anderen Menschen. Mehr noch, Gott nicht zu sehen bedeutet auch, dass wir

ihn nicht verstehen. Wer Gott ist, das entzieht sich unserem Verstand, dass

vermögen wir uns nicht vorzustellen.

Dass der Glaube von uns Christen

sich auf etwas richtet, das wir nicht sehen, das unterscheidet unseren Glauben

vom Glauben an Götzen. Das beschreibt das Alte Testament ja ganz eindrücklich.

Menschen ziehen es meistens vor, sich ihre Götter selbst zu machen, Götter zu erfinden,

die sie klar und deutlich vor sich sehen, die sie verstehen und damit für ihre

eigenen Zwecke gebrauchen können. Menschen halten es oft nicht aus, auf einen

Gott zu vertrauen, der in unserer Welt so wenig sichtbar ist.

„Glaube ist: Feststehen in dem, was

man erhofft“, so heißt es auch in unserer Textstelle. Bei allem Zweifel: Glaube

ist eine feste Entscheidung, auf einen unsichtbaren, aber verlässlichen Gott zu

vertrauen, an ihm festzuhalten in allen Zweifeln, auf seine Treue zu hoffen. So

kann Glaube Halt im Leben geben, indem wir den nicht loslassen, der uns nicht

loslässt, sondern uns immer in Händen hält. So wie auch Mutter Teresa an ihrem

Glauben festgehalten hat trotz aller Zweifel – und wie beeindruckend hat sie

diesen Glauben gelebt.

„Licht des Glaubens“, so ist der

Titel der ersten Enzyklika von Papst Franziskus. Der Text geht noch auf einen

Entwurf von Papst Benedikt zurück. Der Glaube, so wollen uns die beiden Päpste

sagen, vermag unser Leben hell zu machen, kann Licht auf unserem Lebensweg

sein. Das widerspricht nicht dem Satz aus dem Hebräerbrief, dass wir an einen

Gott glauben, den man nicht sieht. Das Licht selbst sehen wir ja auch nicht,

aber es erleuchtet alles in unserer Welt, so dass wir überhaupt etwas sehen

können.

Was es für einen Menschen bedeuten

kann, im Licht des Glaubens zu leben, das verdeutlichen sowohl der Hebräerbrief

als auch die Enzyklika an einem konkreten Menschen: an Abraham. Der Glaube

beginnt damit, dass Gott uns mit unserem Namen anspricht. An Abraham ergeht der

Ruf Gottes. Gott ruft ihn, Gott spricht ihn an – und Abraham antwortet.

Der Glaube beginnt mit der

Erfahrung, dass Gott mich anspricht, dass Gott mich beim Namen ruft, dass er

mich meint, wirklich mich, dass er in eine persönliche Beziehung zu mir

eintreten will. Und diese Erfahrung, dass Gott mich anspricht, das kann mein

Leben verändern.

So hat der Ruf Gottes auch das

Leben von Abraham und Sara verändert. Denn Abraham und Sara haben auf das Wort

Gottes an sie mit ihrem Leben geantwortet. Als altes Ehepaar wagen sie es noch,

aus ihrer Heimat auszuwandern. Keine Sicherheit haben sie in der Hand, nur die

Zusage Gottes und ihre Hoffnung darauf, dass Gott treu ist. Und dann dürfen sie

tatsächlich spüren: Gott schenkt uns Zukunft, wenn wir ihm vertrauen. Gott kann

Antwort sein auf unsere tiefsten Sehnsüchte. Ganz konkret heißt das im Leben

für Abraham und Sara, dass ihnen das Kind geschenkt wird, auf das sie so lange

schon gewartet haben, ihr Sohn Isaak.

Auf Gottes Wort an uns Antwort zu

geben, das kann unser Leben verändern und auf ungeahnte Weise bereichern. Dazu

müssen wir nicht alle unsere Zweifel verleugnen, ganz und gar nicht. Auch ein

schwacher Glaube kann für Gott genügen, wenn wir an ihm festhalten. Vielleicht

stimmt es sogar umgekehrt: Menschen, die sich zu sehr auf ihren eigenen starken

Glauben stützen, die brauchen die Kraft Gottes gar nicht so sehr. Die Kraft

Gottes kann da wirken, wo wir selbst schwach sind – wie im Leben des alten und

eigentlich schon müden Abraham, der alten, abgearbeiteten und enttäuschten

Sara.

Wenn wir uns mit unseren Zweifeln,

mit unserem schwachen Glauben auf den Weg machen, den Gottes Licht uns

leuchtet, dann kann uns aber noch etwas aufgehen. Der Hebräerbrief schreibt

davon, dass Abraham und seine Nachkommen erkannt haben, „dass sie Fremde und

Gäste auf Erden sind“ und „dass sie eine Heimat suchen“.

Der Glaubende ist in dieser Welt

ein Vagabund und Landstreicher, ein Pilger und Obdachloser. Das heißt nicht,

dass wir uns an der Schönheit dieser Welt nicht freuen dürfen. Es heißt aber,

dass wir erahnen, dass das, was diese Welt uns geben kann, dass die

Versprechungen dieser Welt vorläufig sind. Dass weder Geld noch Erfolg, weder

Wissen noch Spaß, weder Sex noch Arbeit Antwort sein können auf unsere tiefsten

Sehnsüchte. „Unruhig ist unser Herz, o Gott, bis es ruht in dir“, so schreibt

der Heilige Augustinus. In dieser Unruhe ist der Glaubende in unserer Welt

unterwegs. Er kann und darf sich an vielen Dingen auf diesem Weg von ganzem Herzen

freuen, aber er ahnt und hofft, dass Gott für ihn „eine Stadt vorbereitet“, in

der dass Licht Gottes einmal wirklich alles Dunkle hell machen wird.

Beten wir füreinander, dass Gott

unserem schwachen und zweifelnden Glauben mit seinem Licht den Weg zeigt zu

dieser Stadt, die auf uns wartet. Amen.

Donnerstag, 4. Juli 2013

Eugene Peterson oder: Die Gratwanderung der Seelsorge zwischen Marge Simpson und John Updike

In einer Simpsons-Folge unterstützt Marge als Seelsorgerin den überforderten Reverend Lovejoy. Marge schneidet natürlich im Vergleich zum dauernd frustierten, leere Phrasen dreschenden Pfarrer bestens ab. Zahlreiche Einwohner von Springfield wenden sich mit den unterschiedlichsten Problemen an Marge. Bei näherem Hinsehen wird allerdings ein Problem deutlich, das in der Folge allerdings nicht thematisiert wird: Nichts zeichnet Marge über einen wohlmeinenden und sicher auch wohltuenden Umgang mit Menschen hinaus als Seelsorgerin aus. Gott spielt für ihr Tun keine Rolle.

Ich glaube, wir stehen als Seelsorger schon seit Jahrzehnten vor dem Problem, dass wir zwar vieles von den Humanwissenschaften und den klassischen "helfenden Berufen" gelernt haben, und dass sich das auch in vielerlei Hinsicht als hilf- und segensreich erwiesen hat. Zugleich hat es aber auch eine Unklarheit entstehen lassen über den letztlich zutiefst theologischen Kern unseres Selbstverständnisses, der eigentlich all unser Tun orientieren sollte. Stattdessen präsentiert sich unsere Arbeit - jedenfalls außerhalb der Liturgie - oft aus einer Mischung aus ein wenig Psychologie, einer Handvoll Pädagogik, einem guten Schuss Sozialarbeit, viel Organisations- und Projektmanagement, Kommunikationstheorie und Mitarbeiterführung - das Ganze spirituell garniert. Wo ist in all dem gut Gemeinten und oft auch tatsächlich gut Gemachten unser Proprium?

Ich glaube, wir stehen als Seelsorger schon seit Jahrzehnten vor dem Problem, dass wir zwar vieles von den Humanwissenschaften und den klassischen "helfenden Berufen" gelernt haben, und dass sich das auch in vielerlei Hinsicht als hilf- und segensreich erwiesen hat. Zugleich hat es aber auch eine Unklarheit entstehen lassen über den letztlich zutiefst theologischen Kern unseres Selbstverständnisses, der eigentlich all unser Tun orientieren sollte. Stattdessen präsentiert sich unsere Arbeit - jedenfalls außerhalb der Liturgie - oft aus einer Mischung aus ein wenig Psychologie, einer Handvoll Pädagogik, einem guten Schuss Sozialarbeit, viel Organisations- und Projektmanagement, Kommunikationstheorie und Mitarbeiterführung - das Ganze spirituell garniert. Wo ist in all dem gut Gemeinten und oft auch tatsächlich gut Gemachten unser Proprium?

Eine andere literarische Seelsorger-Figur erhebt gegen all das einen dröhnenden Einwand. In John Updikes Roman "Hasenherz", dem ersten seiner Rabbit-Romane, tritt in einer Szene der lutherische Pastor Kruppenbach, Barthianer durch und durch (Updike selbst war zeitlebens von Karl Barth fasziniert), seinem episkopalischen Kollegen Eccles entgegen. Für Kruppenbach ist Eccles nicht anders als Marge Simpson: ein philantropischer Weltverbesserer, der in seinem seelsorgerlichen Tun seinem eigentlichen Auftrag ausweicht:

Nun gibt es sicher einen dritten Weg zwischen Marge Simpson und Fritz Kruppenbach. Und nach dem sollten wir suchen. Ich selbst fand auf dieser Suche in letzter Zeit die Bücher des amerikanischen presbyterianischen Pastors Eugene Peterson sehr hilfreich. Aus langjähriger praktischer Erfahrung schreibt er über ein Selbstverständnis als Seelsorger, das ganz aus dem Gebet und aus dem Hören auf Gottes Wort kommt, das aber zugleich voll wacher Aufmerksamkeit die auf den ersten Blick so banal erscheinenden Geschichten der konkreten Menschen in einer konkreten Kirchengemeinde an einem konkreten Ort wahrnimmt. Diese kleinen Geschichten werden ihm zu unverzichtbaren Bestandteilen der großen Geschichte zwischen Gott und den Menschen. Und auf diese Geschichte bezieht sich sein ganzes Tun als Seelsorger - nicht nur am Sonntag in Liturgie und Predigt, sondern eben auch in all den Gesprächen, Sitzungen und anderen Terminen von Montag bis Samstag.

Nun gibt es sicher einen dritten Weg zwischen Marge Simpson und Fritz Kruppenbach. Und nach dem sollten wir suchen. Ich selbst fand auf dieser Suche in letzter Zeit die Bücher des amerikanischen presbyterianischen Pastors Eugene Peterson sehr hilfreich. Aus langjähriger praktischer Erfahrung schreibt er über ein Selbstverständnis als Seelsorger, das ganz aus dem Gebet und aus dem Hören auf Gottes Wort kommt, das aber zugleich voll wacher Aufmerksamkeit die auf den ersten Blick so banal erscheinenden Geschichten der konkreten Menschen in einer konkreten Kirchengemeinde an einem konkreten Ort wahrnimmt. Diese kleinen Geschichten werden ihm zu unverzichtbaren Bestandteilen der großen Geschichte zwischen Gott und den Menschen. Und auf diese Geschichte bezieht sich sein ganzes Tun als Seelsorger - nicht nur am Sonntag in Liturgie und Predigt, sondern eben auch in all den Gesprächen, Sitzungen und anderen Terminen von Montag bis Samstag.

Nachdem ich schon zwei andere Bücher von Peterson mit Gewinn gelesen habe, lese ich gerade seine Memoiren, die unter dem Titel "The Pastor" erschienen sind. Ich hoffe, im Verlauf der nächsten Wochen hin und wieder ein paar schöne Zitate daraus zu posten.

Ich glaube, wir stehen als Seelsorger schon seit Jahrzehnten vor dem Problem, dass wir zwar vieles von den Humanwissenschaften und den klassischen "helfenden Berufen" gelernt haben, und dass sich das auch in vielerlei Hinsicht als hilf- und segensreich erwiesen hat. Zugleich hat es aber auch eine Unklarheit entstehen lassen über den letztlich zutiefst theologischen Kern unseres Selbstverständnisses, der eigentlich all unser Tun orientieren sollte. Stattdessen präsentiert sich unsere Arbeit - jedenfalls außerhalb der Liturgie - oft aus einer Mischung aus ein wenig Psychologie, einer Handvoll Pädagogik, einem guten Schuss Sozialarbeit, viel Organisations- und Projektmanagement, Kommunikationstheorie und Mitarbeiterführung - das Ganze spirituell garniert. Wo ist in all dem gut Gemeinten und oft auch tatsächlich gut Gemachten unser Proprium?

Ich glaube, wir stehen als Seelsorger schon seit Jahrzehnten vor dem Problem, dass wir zwar vieles von den Humanwissenschaften und den klassischen "helfenden Berufen" gelernt haben, und dass sich das auch in vielerlei Hinsicht als hilf- und segensreich erwiesen hat. Zugleich hat es aber auch eine Unklarheit entstehen lassen über den letztlich zutiefst theologischen Kern unseres Selbstverständnisses, der eigentlich all unser Tun orientieren sollte. Stattdessen präsentiert sich unsere Arbeit - jedenfalls außerhalb der Liturgie - oft aus einer Mischung aus ein wenig Psychologie, einer Handvoll Pädagogik, einem guten Schuss Sozialarbeit, viel Organisations- und Projektmanagement, Kommunikationstheorie und Mitarbeiterführung - das Ganze spirituell garniert. Wo ist in all dem gut Gemeinten und oft auch tatsächlich gut Gemachten unser Proprium?Eine andere literarische Seelsorger-Figur erhebt gegen all das einen dröhnenden Einwand. In John Updikes Roman "Hasenherz", dem ersten seiner Rabbit-Romane, tritt in einer Szene der lutherische Pastor Kruppenbach, Barthianer durch und durch (Updike selbst war zeitlebens von Karl Barth fasziniert), seinem episkopalischen Kollegen Eccles entgegen. Für Kruppenbach ist Eccles nicht anders als Marge Simpson: ein philantropischer Weltverbesserer, der in seinem seelsorgerlichen Tun seinem eigentlichen Auftrag ausweicht:

Und auf Eccles' erschrockene, abwehrende Reaktion, stellt Kruppenbach die Frage: "Wussten Sie nicht, als Sie diesen Kragen umlegten, was Sie riskieren?"Finden Sie, dass es Ihre Aufgabe ist, sich in die Angelegenheiten dieser Leute zu mischen? Ich weiß, was man euch heutzutage auf den Seminaren beibringt: all diesen psychologischen Kram. Aber ich bin da ganz anderer Ansicht. Sie glauben, ihre Pflicht ist es, als ehrenamtlicher Arzt zu fungieren, alle Löcher zu stopfen und alles schön glattzumachen. Aber ich bin da anderer Ansicht. Ich finde nicht, dass das Ihre Aufgabe ist. (...) Ich behaupte, Sie wissen nicht, was Ihre Pflicht ist, sonst wären Sie zu Hause und beteten. Das ist Ihre Pflicht: ein Beispiel im Glauben zu geben. Von dort kommt uns der Trost. (...) Indem Sie sich abzappeln, entfernen Sie sich immer weiter von der Aufgabe, die Gott Ihnen gestellt hat, nämlich, Ihren Glauben stark zu machen (...) Sonntag morgens dann, wenn wir vor sie treten, (...) dann müssen wir brennen, sie verbrennen mit der Kraft unseres Glaubens. Darum kommen sie ja. Weshalb würden sie uns sonst bezahlen? Alles Übrige, was wir tun oder sagen können, kann jeder Beliebige tun und sagen. Dafür gibt es Ärzte und Anwälte.

Nun gibt es sicher einen dritten Weg zwischen Marge Simpson und Fritz Kruppenbach. Und nach dem sollten wir suchen. Ich selbst fand auf dieser Suche in letzter Zeit die Bücher des amerikanischen presbyterianischen Pastors Eugene Peterson sehr hilfreich. Aus langjähriger praktischer Erfahrung schreibt er über ein Selbstverständnis als Seelsorger, das ganz aus dem Gebet und aus dem Hören auf Gottes Wort kommt, das aber zugleich voll wacher Aufmerksamkeit die auf den ersten Blick so banal erscheinenden Geschichten der konkreten Menschen in einer konkreten Kirchengemeinde an einem konkreten Ort wahrnimmt. Diese kleinen Geschichten werden ihm zu unverzichtbaren Bestandteilen der großen Geschichte zwischen Gott und den Menschen. Und auf diese Geschichte bezieht sich sein ganzes Tun als Seelsorger - nicht nur am Sonntag in Liturgie und Predigt, sondern eben auch in all den Gesprächen, Sitzungen und anderen Terminen von Montag bis Samstag.

Nun gibt es sicher einen dritten Weg zwischen Marge Simpson und Fritz Kruppenbach. Und nach dem sollten wir suchen. Ich selbst fand auf dieser Suche in letzter Zeit die Bücher des amerikanischen presbyterianischen Pastors Eugene Peterson sehr hilfreich. Aus langjähriger praktischer Erfahrung schreibt er über ein Selbstverständnis als Seelsorger, das ganz aus dem Gebet und aus dem Hören auf Gottes Wort kommt, das aber zugleich voll wacher Aufmerksamkeit die auf den ersten Blick so banal erscheinenden Geschichten der konkreten Menschen in einer konkreten Kirchengemeinde an einem konkreten Ort wahrnimmt. Diese kleinen Geschichten werden ihm zu unverzichtbaren Bestandteilen der großen Geschichte zwischen Gott und den Menschen. Und auf diese Geschichte bezieht sich sein ganzes Tun als Seelsorger - nicht nur am Sonntag in Liturgie und Predigt, sondern eben auch in all den Gesprächen, Sitzungen und anderen Terminen von Montag bis Samstag.Nachdem ich schon zwei andere Bücher von Peterson mit Gewinn gelesen habe, lese ich gerade seine Memoiren, die unter dem Titel "The Pastor" erschienen sind. Ich hoffe, im Verlauf der nächsten Wochen hin und wieder ein paar schöne Zitate daraus zu posten.

Montag, 10. Juni 2013

Humor für Minderheiten...

Wer zugleich ein Faible für Irland und für Trinitätstheologie hat, kann sich hier bestens amüsieren!

Dienstag, 4. Juni 2013

Was macht uns atttraktiv? Predigt zum 9. Sonntag im Jahreskreis

Der Fußball steht in diesen Wochen wieder ganz hoch im Kurs. Das Champions League Finale letzte Woche haben 300 Millionen Menschen weltweit gesehen. Beim Pokalfinale gestern waren es nicht ganz so viele, aber gerade hier in Stuttgart hat auch das natürlich viele angezogen. Was Tausende Menschen in die Stadien lockt, zu Fanmeilen und zum Public Viewing oder einfach vor den Fernseher im Wohnzimmer, ist wohl in erster Linie die Spannung um Sieg und Niederlage. Aber insbesondere bei den Finalisten im Champions League Finale – sorry, VfB-Fans – war es sicher auch der attraktive Fußball, den beide Mannschaften in den letzten Monaten gespielt haben. So etwas zieht Menschen an.

Schon seit Langem beunruhigt es viele von uns, dass unsere Kirchen weit weniger attraktiv zu sein scheinen als solche großen Sportereignisse. Eingangskontrollen angesichts anströmender Menschenmassen brauchen wir in unseren Kirchen eher nicht. Wir müssen unseren Gottesdienst auch nicht zum Public Viewing auf den Bismarckplatz übertragen, damit noch mehr Menschen dabei sein können. Wie kann unsere Kirche, wie können unsere Gottesdienste wieder attraktiver, anziehender für mehr Menschen werden, so fragen sich viele. Brauchen wir bessere Werbung, spektakuläre Aktionen?

Geheimrezepte können Sie da von mir auch nicht erwarten. Aber ich möchte mit Ihnen einen Blick werfen auf die Lesung aus dem ersten Buch der Könige. Da wird ein Gotteshaus feierlich eingeweiht, der Jerusalemer Tempel. König Salomo spricht ein feierliches Weihegebet. Und in diesem Gebet gibt er sich überzeugt: „Auch Fremde, die nicht zu deinem Volk Israel gehören, werden aus fernen Ländern kommen.“ Salomo ist sich sicher: Es gibt etwas, was so attraktiv ist, dass es Menschen aus aller Herren Länder anziehen wird, hin zu diesem Tempel.

Warum ist das so? Es kommt daher, so setzt Salomo voraus, dass die fremden Menschen von Gottes großem Namen hören werden, von seiner starken Hand und seinem hoch erhobenen Arm. So wie Menschen von dem starken Fuß von Ribery und Schweinsteiger, Großkreutz und Lewandowski mitbekommen, und sagen „Das Spiel muss ich sehen“, so erfahren sie auch von der starken Hand des Gottes Israels. Das bedeutet nichts anderes, als dass sie erfahren, was Gott in Israel bewirkt, was er für sein Volk tut. Das macht sie neugierig, das ist attraktiv für sie, das lockt sie nach Jerusalem.

Und da liegt eine entscheidende Pointe des Alten Testaments. Wir wissen wahrscheinlich alle, dass Gott im Alten Testament Israel zu seinem auserwählten Volk macht. Aber Israel wird nicht auserwählt, damit es mit sich selbst zufrieden ist, es wird erwählt für alle Völker, für die ganze Welt. Das Volk Gottes ist dazu da, dass durch dieses Volk die ganze Welt Gott kennenlernen kann, damit, wie es in der Lesung hieß, alle Völker der Erde den Namen Gottes erkennen.

Dieser ganz große Blick auf alle Völker der Erde wird im Evangelium, das wir gehört haben, sozusagen herangezoomt auf einen konkreten Menschen. Da wird erzählt von einem römischen Offizier, der als Teil der Besatzungsmacht in Galiläa stationiert war. Dieser Mann hat dort den Glauben des besetzten Volkes kennen gelernt. Dieser Glaube war attraktiv für ihn, er hat ihn gefesselt. Zum jüdischen Glauben übergetreten ist er noch nicht, aber er hat als Zeichen seiner Verehrung für den Gott der Juden sogar schon den Bau einer Synagoge finanziert. Der Gott Israels war so attraktiv, dass der Hauptmann diesen Gott näher kennenlernen wollte.

Wir Christen sind nach der Auffassung des Neuen Testaments das Gottesvolk des Neuen Bundes. Und auch dieses neue Gottesvolk, die Kirche, ist nicht dazu da, dass wir um uns selbst kreisen, sondern dass durch uns die Welt Gott kennenlernen kann. Was aber kann uns so attraktiv machen, dass die Menschen zu uns kommen wollen wie zum Jerusalemer Tempel, um bei uns mit Gott in Kontakt zu kommen? Ich denke, dazu helfen nicht in erster Linie originelle Werbemaßnahmen. Und dafür ist es ganz sicher die falsche Strategie, wenn wir uns möglichst stark an die übrige Welt angleichen. So zu sein wie alle, macht nicht sonderlich attraktiv.

König Salomo rechnet damit, dass der Jerusalemer Tempel dadurch attraktiv wird, dass die Menschen hören und sehen, was Gott für sein Volk tut. Wir werden attraktiv, wenn Menschen hören und sehen, was Gott für uns tut. Was tut Gott für uns?

Schauen wir noch einmal auf den römischen Offizier. Der lässt Jesus, der zu ihm auf dem Weg ist, sagen: „Herr, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst“. Das ist der Satz, den wir in jeder Eucharistiefeier vor der Kommunion sprechen: „Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach“. Sowohl in einem persönlichen Gespräch als auch beim Lesen von Leserbriefen in einer christlichen Zeitschrift habe ich mitgekriegt, dass dieser Satz heute viele Menschen befremdet, wenn nicht gar empört. „Was soll denn diese Unterwürfigkeit? Natürlich bin ich würdig, das wäre ja noch schöner!“ Ich meine aber, diese Empörung ist etwas vorschnell. Gott ist Gott, und wir sind es nicht. Wenn wir einen Moment darüber nach denken, was das heißt „Gott“ - der Schöpfer der Welt, der Allmächtige und Allwissende, der vollkommen Gute und Schöne -, dann merken wir schnell, dass es für den Menschen eine ganz natürliche Reaktion ist, zu Gott zu sagen „Herr, dir gegenüber bin ich ganz unwürdig“. Der Abstand zwischen uns und Gott ist unendlich, es gibt nichts, was wir ihm vorweisen könnten, um damit zu zeigen „Jetzt siehst du aber, wie toll ich bin und wie würdevoll“.

Gott muss uns Menschen keine Würde zusprechen. Das Unglaubliche am christlichen Glauben ist die Erfahrung, dass Gott es trotzdem tut. Bei dem Gebet vor der Kommunion sprechen wir weiter – auch wieder wie der Hauptmann: „Aber sprich nur ein Wort!“

Dieses Wort hat Gott zu uns gesprochen in Jesus Christus. Jesus Christus ist das fleischgewordene Wort, in dem Gott zu uns sagt: „Du, Mensch, bist mir unendlich viel wert! Du hast eine unendliche Würde. In meinen Augen bist du schön und wunderbar, weil ich dich liebe.“

Ich habe mal den Spruch gehört „Ein Freund ist jemand, der mich mag, obwohl er mich kennt.“ Gott kennt uns durch und durch, besser als wir uns selbst kennen, und er nimmt uns so an, wie wir sind. Wie oft im Leben ist es anders. Wie oft müssen Menschen erst einmal den Beweis erbringen, dass sie es wert sind, akzeptiert, geschätzt, geliebt zu werden. Und wie oft müssen Menschen sich dazu verstellen, hoffen, dass die anderen nicht merken, wie unvollkommen ich eigentlich bin. „Beweise erst einmal, dass du cool bist und zu uns gehören kannst, indem du die richtigen Klamotten trägst und das richtige Handy hast! Beweise erst einmal, dass du in unserem Betrieb mithalten kannst, indem du über deine Kräfte arbeitest und dich bei den richtigen Leuten beliebt machst! Beweise erst einmal, dass du es wert bist, von mir geliebt zu werden, indem du der Traummann, die Traumfrau ohne Schönheitsfehler und Schwächen bist!“ So läuft es doch oft in unserer Welt.

Und das Großartige, was Gott für uns Menschen tut, ist, dass es bei ihm ganz anders ist, dass er uns annimmt als die, die wir sind. Das ist alles andere als selbstverständlich, aber durch Jesus hat er uns gezeigt, dass es so ist.

Das neue Gottesvolk der Kirche ist die Gemeinschaft, in der das deutlich werden soll. „Hier bist du kein Niemand, hier bist du ein Jemand, ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter Gottes, und deshalb wie Schwester und Bruder für die anderen Gotteskinder.“ Wenn unsere Gottesdienste, unsere Gemeinden und Gemeinschaften das vermitteln, dann bin ich davon überzeugt, dass Menschen sagen werden: Ja, Gott tut wirklich Großes für euch, diesen Gott wollen wir kennen lernen, zu eurer Gemeinschaft wollen wir dazu gehören.

Mal sehen, wann wir das Public Viewing auf dem Bismarckplatz organisieren müssen. Zumindest sollten wir immer genügend Taufwasser parat haben.

Donnerstag, 23. Mai 2013

"Erst einmal durchatmen" - Predigt zu Pfingsten

Erst einmal tief durchatmen. Das

hilft ja in vielen Situationen, nicht nur am Beginn einer Predigt. Durchatmen

entschleunigt. Es kann uns zwischen zwei Aufgaben kurz ruhig werden lassen, uns

helfen, einen Augenblick ganz bei uns zu sein.

Unser Atem ist natürlich zunächst

einmal ein biologisches Phänomen. Für die Bibel ist er aber noch etwas ganz

anderes. In unserem Atem drückt sich die Lebenskraft Gottes aus, die in uns

wohnt. Denn der Geist Gottes, den wir an Pfingsten feiern, ist in der Sprache

des Alten Testaments ein Atem. Geist und Atem sind im Alten Testament dasselbe

Wort: Ruach. Der Geist macht lebendig. Er gibt uns Leben, indem er uns

durchatmet.

Diese Verbindung findet sich in der

ganzen Bibel, und sie hilft uns vielleicht ein wenig, dem auf die

Spur zu kommen, worum es an diesem Pfingsttag geht. Wenn das Buch Genesis, das

erste Buch der Bibel, davon erzählt, wie Gott den Menschen erschuf, dann heißt

es dort, dass Gott den Menschen aus Erde formte und anschließend in seine Nase

den Lebensatem blies – die Ruach, den Geist. Das ist eine sehr tiefsinnige

Erzählung. Denn sie sagt uns: Der Mensch ist einerseits von der Erde genommen.

Er besteht aus Materie, er ist ein chemisches Etwas, ein biologisches Wesen.

Aber zugleich ist er auch mehr als das. Der Geist-Atem Gottes weht in ihm.

Jeder Atemzug von uns ist ein Atmen des göttlichen Lebens in uns.

Ohne Atmung kein Leben. Ohne die

Ruach Gottes kein Leben. Die Ruach macht lebendig. In Psalm 104 beten wir: „Die

Erde ist voll von deinen Geschöpfen. Nimmst du ihnen den Geist-Atem, so

schwinden sie hin und kehren zurück zum Staub der Erde. Sendest du deinen

Geist-Atem aus, so werden sie alle erschaffen.“ Der Geist-Atem Gottes schenkt

Leben. Im Pfingsthymnus haben wir gesungen: „Ohne dein lebendig Wehn kann im

Menschen nichts bestehn“. Wir

dürfen uns Schöpfung ja nicht so vorstellen, dass Gott irgendwann einmal vor

Milliarden Jahren die Welt geschaffen hat und damit war sein Geschäft als

Schöpfer getan. Gott schafft die Welt in jedem Augenblick, indem er sie im

Dasein erhält. In jedem Atemzug schenkt uns Gott neu sein Leben. So lange wir atmen, sind wir lebendig. So lange wir

atmen, ist Gottes Geist in uns gegenwärtig. Ob es der erste schreiende Atemzug

des neugeborenen Babys ist – Gottes Geist ist in ihm. Ob es der letzte Atemzug

des Sterbenden ist – Gottes Geist ist da.

Und so kann schon unser Atmen Gebet

sein. Im kontemplativen Beten lenkt der Beter seine Aufmerksamkeit zuerst auf

sein Atmen. Aufmerksam auf den eigenen Atem zu achten, bedeutet schon, mit dem

Geist Gottes in Berührung zu kommen, dazu braucht es gar keine Worte mehr.

Wunderschön drückt das Paulus im Römerbrief aus, wir haben es in der Lesung

gehört. Wir Menschen wissen ja oft gar nicht richtig, wie und für was wir beten

sollen. Wir brauchen es für Paulus auch gar nicht zu wissen, denn der

Geist-Atem nimmt sich unserer Schwachheit an. Der Geist-Atem selber tritt für

uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Beten heißt, dass

der Geist-Atem Gottes, die Ruach, der Heilige Geist in uns betet, Einatmen und

ausatmen – so betet in uns Gott zu Gott, so spricht Gott mit Gott, und wir dürfen bei diesem Gespräch dabei sein, in dieses Gespräch mit eintreten.

Mit Gott zu leben, bedeutet, ganz

bewusst aus dieser göttlichen Lebenskraft in uns zu leben, unser Leben von ihr

gestalten zu lassen. Der Prophet Jesaja hat in seinen Liedern über den Knecht

Gottes beschrieben, was das heißt. Er lässt diesen Gottesknecht sagen: „Der

Geist-Atem, die Ruach Gottes, des Herrn, ruht auf mir; denn der Herr hat mich

gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe

und alle heile, deren Herz zerbrochen ist, damit ich den Gefangenen die

Entlassung verkünde und den Gefesselten die Befreiung, damit ich ein Gnadenjahr

des Herrn ausrufe, einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, damit ich alle

Trauernden tröste, die Trauernden Zions erfreue, ihnen Schmuck bringe anstelle

von Schmutz, Freudenöl statt Trauergewand, Jubel statt der Verzweiflung.“

Im Lukas-Evangelium liest Jesus in

einem Synagogen-Gottesdienst diesen Text vor. Und er macht klar: Dieser Knecht

Gottes, von dem hier die Rede ist, das ist niemand anderes als er. Jesus ist

der, auf dem der Geist-Atem Gottes ruht. Was für jeden Menschen gilt, gilt für

Jesus noch einmal stärker, unübertrefflich: In jedem Augenblick seines Lebens,

in jedem seiner Atemzüge ist Gott gegenwärtig, ist die lebendige Schöpferkraft

Gottes am Werk. Und der Text aus dem Jesaja-Buch sagt uns klipp und klar, dass

das kein esoterisches Kreisen um das eigene Ich bedeutet. Nein, wo die

Lebenskraft Gottes auf einem Menschen ruht, wie das bei Jesus der Fall war,

dann verändert das die Welt. Dann treibt dieser Geist-Atem Gottes Menschen dazu

an, anderen zu mehr Leben, zu mehr Lebendigkeit zu verhelfen, etwas

weiterzugeben von dem göttlichen Leben, das in uns atmet. Da wird den Armen ein

gutes Wort gesagt, da werden zerbrochene Herzen geheilt, da gehen Menschen hin

zu Gefangenen und zu Trauernden und verbreiten Trost und Freude. Das kann der

Geist Gottes bewirken, wenn wir unser Leben von seinem pulsierenden Atem

bewegen lassen.

Und der Geist-Atem Gottes kann

nicht nur einzelne Menschen bewegen. Er schafft Gemeinschaft. In der Lesung aus

der Apostelgeschichte kommt er in Sturm und Feuer auf die Jünger Jesu herab und

macht sie zu einer begeisterten Gemeinschaft, er macht sie zur Kirche Jesu

Christi. Er macht sie zu einer Gemeinschaft, die das lebt, was Jesus gelebt

hat, zu einer Gemeinschaft, deren Leben um Gerechtigkeit und Versöhnung, um

Barmherzigkeit und um die Verehrung Gottes kreist. Das kann Kirche sein, das

ist Kirche, wenn sie sich begeistern lässt, in unserer Gemeinde, in

unserer Stadt, auf der ganzen Erde. Ja, komm, heiliger Geist!

Und jetzt erst einmal wieder tief

durchatmen.

Abonnieren

Posts (Atom)